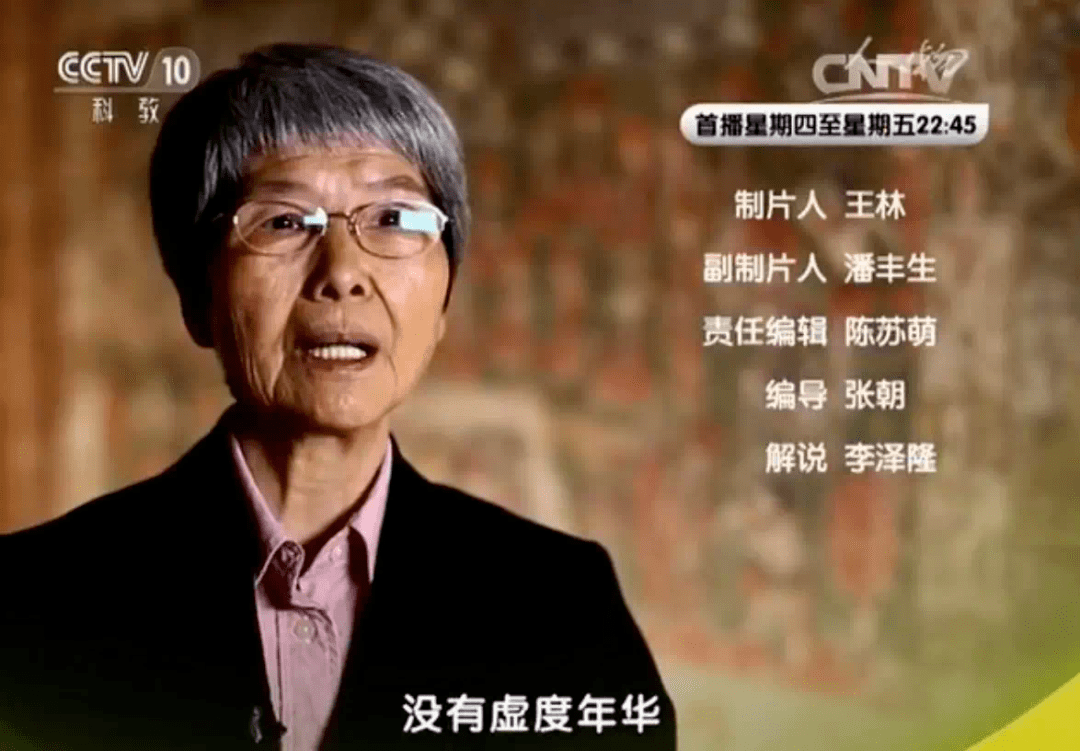

原标题:樊锦诗:从北大骄子到“敦煌女儿”热爱可抵岁月漫长

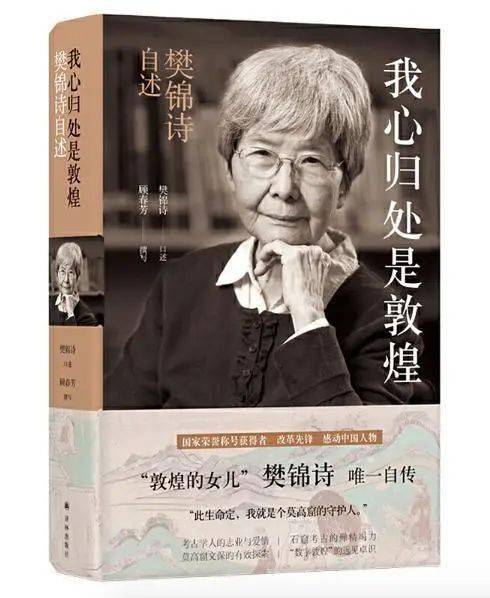

浮躁时代,是为“钱途”折腰,还是该坚守梦想?借由此事,这个话题被广泛讨论。其实,如果读过在两代人中温暖传递的书籍 《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》,便不难理解留守女孩的专业选择与心之所向。

这本书由樊锦诗口述,北京大学艺术学院教授顾春芳执笔,既是樊锦诗个人的奋斗史,也是几代莫高窟人守护敦煌的一份历史见证,情感真挚,读来令人几度泪目。

今年4月,本书 入选《教育部基础教育课程教材发展中心 中小学生阅读指导目录(2020年版)》。跟随樊锦诗先生踏上一场纸上敦煌艺术之旅,观看一个生命个体和千年敦煌的相濡以沫,这本书,推荐每个青少年及家长读一读!

从北大骄子到“敦煌女儿”

热爱可抵岁月漫长

余秋雨曾这样形容莫高窟:

“ 看莫高窟,不是看死了一千年的标本,而是看活了一千年的生命。从哪一个人口密集的城市到这里,都非常遥远。它因华美而矜持,它因富有而远藏。它执意要让每一个朝圣者,用长途的艰辛来换取报偿。”

于樊锦诗而言,这场关于敦煌的文化苦旅,一走就是一生。

1938年,樊锦诗在北平出生。生活、成长于上海大都市的她,深受知识分子父亲的影响,自小徜徉在博物馆、美术馆。中学时期,樊锦诗被一篇关于莫高窟的课文深深吸引,敦煌——这颗镶嵌在祖国西北的明珠,自此成为少女心中美丽的梦。

1958年,樊锦诗考入北京大学考古专业,四年后,她和另外三名同学一起来到敦煌实习,那是她第一眼见到敦煌。

黄昏下的莫高窟古朴庄严,远方铁马风铃铮鸣,好似敦煌千年的耳语。石窟内大大小小的佛像雕塑,“天衣飞扬,满壁风动”的壁画,深深攫住了她的心。

与此形成极大反差的是莫高窟恶劣的生活环境,这里气候干燥,黄沙漫天,冬冷夏热,大家一天只吃最简单的两顿,喝的是盐碱水,住的是破庙泥屋,没水没电,半夜还会有老鼠掉在枕头上,也没有卫生设施,晚上想去上厕所,还得摸黑走上好一段路。

白天去洞窟,必须要爬由几段树枝做成的“蜈蚣梯”,因为害怕,樊锦诗每天都会在身上揣几个馒头,尽量不喝水,避免要去厕所攀上爬下。

由于严重的水土不服,自小体弱的樊锦诗实习期还未结束,就因病提前离开了敦煌。坐在回去的车上,她想, “再也不会回到这里。”

造化弄人,毕业分配之际,敦煌文物研究所向北大要人,其中就有樊锦诗的名字。思量之下,她决定服从分配。

父亲心疼女儿,给学校领导写了封“求情信”,却被樊锦诗偷偷扣下,没有转交。和那一辈的许多年轻人一样,她的想法单纯而朴素: 国家需要我们到什么地方去,我们就到什么地方去。

只是她没想到,这一去,并不是领导当初允诺的“三四年”,而是自己的青春乃至一生。

当江南闺秀扎根大西北,面对巨大的落差,首先要学会的便是 习惯与 遗忘——

为了方便打理,她剪成运动员式短发,把临出门时姐姐送的小镜子藏起来。也渐渐习惯了地上永远扫不完的尘土,夜晚寒风夹杂着狼的嚎叫,用报纸糊起来的天花板。习惯了半夜里老鼠掉在枕头上,然后爬起来掸掸土,若无其事地继续睡觉。

在自传中,樊锦诗坦言: “我其实想过离开敦煌”。

如果说我从来没有犹豫、没有动摇过,那是假话。敦煌和北京、上海相比,确实是两个世界。每到夜深人静的时候,我就感到孤独。

尤其到了春天,整天整天地刮风窗外刮风屋内下沙。 我常常感觉整个世界都把我给忘了,北大把我给忘了,老彭也把我给忘了。望着黑黢黢的窗外,我不止一次偷偷掉眼泪。可是第二天只要一走进石窟,我就感到再苦再累都是值得的。

因为这份“值得”,曾有数次机会离开的樊锦诗,却在每个关口都选择了坚守。她耐住寂寞,年复一年、日复一日地进洞调查、记录、研究,从青春年少到白发婆娑,将所有热爱与青春无悔付给敦煌。

扎根大漠半个世纪,樊锦诗潜心石窟考古研究,完成了敦煌莫高窟北朝、隋、唐代前期的分期断代,取得了学术界公认的研究成果。由她主持编写的26卷大型丛书《敦煌石窟全集》,成为百年敦煌石窟研究的权威著作。

1998年,六十岁的樊锦诗出任敦煌研究院院长,她积极谋求敦煌石窟保护研究工作的国际合作,推动立法和制定莫高窟总体保护规划,带领团队构建“数字敦煌”,被季羡林盛赞 “功德无量”。

△樊锦诗获“文物保护杰出贡献者”国家荣誉称号

于众多向往莫高窟的人而言,敦煌是世界文化遗产和人类艺术殿堂。于樊锦诗而言,敦煌却是血脉呼吸与一生热望,她说: “我躺下是敦煌,醒来还是敦煌。”

择一事,终一生,爱一人

樊锦诗守护了敦煌多少年,有一个人就守护了樊锦诗多少年。

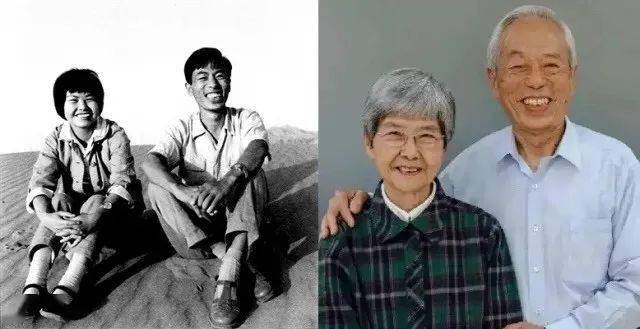

这个人就是被樊锦诗称作“老彭”的丈夫 彭金章。作为北大58级考古专业的同班同学,博雅塔前、未名湖畔,两人的爱情悄悄萌芽。

1963年毕业之际,樊锦诗分配到敦煌文物研究所,彭金章分配到武汉大学。真的爱情,容得下珞珈山到莫高窟的距离,燕园分别时,彭金章的一句 “我等你”,支撑着他们跨越万水千山的爱情长跑。

两年后,彭金章去敦煌探望樊锦诗,那是毕业之后他们的第一次相见。离别时他拉起恋人的手,依旧轻轻说了那句 “我等着你”。

樊锦诗忍不住泪流满面。

△1965年樊锦诗与彭金章莫高窟合影

1967年,樊锦诗与彭金章在武汉举行了简单的婚礼。1968年11月,他们的第一个孩子在敦煌出生。由于申请到武汉待产的请求没能得到批准,在身边没有一个亲人的情况下,樊锦诗在生着煤炉、布满烟尘的简陋病房里早产生下了大儿子。

得到儿子出生的电报, 彭金章挑着小孩衣服、鸡蛋等物资,历尽颠簸赶到敦煌时,已是一周以后。只见他们的孩子就包在妻子的破棉袄里,一件可穿的衣服都没有。

见到挑着扁担风尘仆仆的丈夫,樊锦诗终于控制不住,放声大哭。

由于公务在身,没等孩子满月,彭金章就离开了敦煌。环境艰苦加上事业忙碌,樊锦诗只好把孩子托付给亲戚抚养,第二个孩子出生后,一家四口更是分散四地,后来为了孩子的教育,彭金章把两个儿子接到自己身边,独自承担起照顾孩子的责任。

忍受得了恶劣的生活条件,对家人的爱与愧疚却永远是心中软肋,樊锦诗回武汉探亲时,曾想过以离岗半年自动脱岗的办法离开敦煌研究院。

那段时间,虽然嘴上说不再回敦煌,她的潜意识中依然牵挂着敦煌, 越是刻意遗忘,壁画越是萦绕在眼前,挥之不去。有天晚上,丈夫和孩子们都睡了,樊锦诗翻来覆去睡不着,起来翻书,发现自己不知不觉又捧起了一本关于敦煌石窟研究的书。

她这才发现,在一个人最艰难的抉择中,操纵着自己的往往是隐秘的内在信念和力量。

经过了与莫高窟朝朝暮暮的相处,我已经感觉自己是长在敦煌这棵大树上的枝条。 离开敦煌,就好像自己在精神上被连根砍断,就好像要和大地分离。我离不开敦煌,敦煌也需要我。最终我还是选择留在敦煌,顺从人生的必然以及我内心的意愿。

此生命定,我就是个莫高窟的守护人。

理解妻子的割舍不下, 两地分居19年后,彭金章主动提出调至敦煌。彼时的他已经是武汉大学历史系副主任、考古教研室的主任,为了妻子的理想,毅然放弃了一手创办的商周考古教研事业,来到莫高窟从零开始改行佛教考古。

“人们说她是敦煌的女儿,那我就是敦煌的女婿。”

面对巨大的事业牺牲,彭金章没有对妻子说过一句勉强的话、委屈的话、抱怨的话。他在大漠扎下根来,率先勘探清理莫高窟的北区,将有编号的洞窟从492个增加到735个,为敦煌的考古发掘和文物保护做出了重要贡献。每次提起北窟时老彭眼睛里的光彩,让樊锦诗的内心得以安慰——

“如果他的价值因为来到敦煌而得不到实现的话,我一辈子都会感到内疚,好在他重新找到了自己的事业。”

相识未名湖,相爱珞珈山,相守莫高窟,直到2017年7月彭锦章去世,两人已相知相伴半个多世纪的时光。

樊锦诗曾说: “如果没有老彭,我不可能撑得下去。”像许多老一辈人那样,他们一辈子没有说过“我爱你”,但精神上的相互扶持与相濡以沫,早已超越肉体存亡。

一个人知道自己为什么而活,

就可以忍受任何一种生活

在敦煌研究院的一面墙上,写着这样一句话:

“历史是脆弱的,因为她被写在了纸上,画在了墙上;历史又是坚强的,因为总有一批人愿意守护历史的真实,希望她永不磨灭。”

这句话正是七十多年来那些 打不走的莫高窟人的真实写照。以常书鸿、段文杰为代表的第一代莫高窟守护者们深深激励着樊锦诗,他们放弃优渥的生活,在风沙肆虐、荒凉寂寞的大漠扎根,筚路蓝缕,开创基业,至今长眠在三危山下、宕泉河边,永恒守护着千年敦煌。

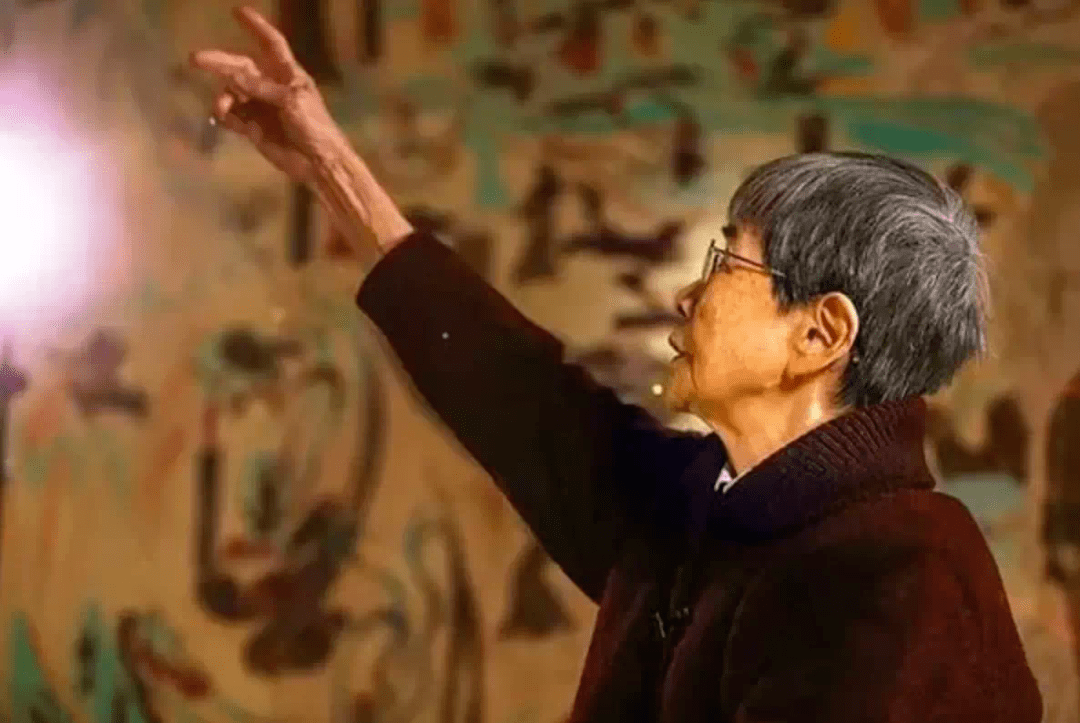

当守护者的接力棒交到樊锦诗手中,她立志成为敦煌文化的继承者、创新者与传播者: “保”是第一位,然后还要“扬”。

在敦煌五十余年,樊锦诗走遍了大大小小七百三十五个洞窟,看遍了每一寸壁画,每一寸彩塑。她深深知道,美丽又脆弱的莫高窟正以缓慢却不可逆转的速度消逝着。

自上世纪90年代起,樊锦诗大胆提出 “数字敦煌”的构想,带领团队与大自然赛跑, 力求利用计算机数字化技术永久且高保真地保存敦煌壁画和彩塑的珍贵资料,让敦煌文物“青春永驻”。

2016年4月, “数字敦煌”正式上线。

游客不必亲自到敦煌,轻移鼠标就可全景漫游式地参观从北魏至元朝共十个朝代,30个洞窟,4430平方米壁画的高清数字化内容,甚至还可以戴上VR眼镜,身临其境地感受壁画和雕塑的魅力。

“数字敦煌”不仅向世人展示着千年莫高之美,更大大缩短了游客在洞窟中停留的时间,减少了对文物的伤害,有益于敦煌石窟文物的永久保存与永续利用,可谓“功在当下,利在千秋”。

“你对它有深深的爱,就会想尽一切办法保护它。”樊锦诗说, “如果我死时让我留一句话,我就留这句:我为敦煌尽力了。”

每当心情烦闷的时候,樊锦诗喜欢一个人向莫高窟九层楼的方向走去。 在茫茫的戈壁上,在九层楼窟檐的铃铎声中,远望三危山,天地间好像只有自己一个人。

风沙星辰中,她得出这样的思考:

有人问我,人生的幸福在哪里?我觉得就在人的本性要求他所做的事情里。

一个人找到了自己活着的理由,有意义地活着的理由,以及促成他所有爱好行为来源的那个根本性的力量。正是这种力量,可以让他面对所有困难,让他最终可以坦然地面对时间,面对生活,面对死亡。

所有的一切必然离去,而真正的幸福,就是在自己心灵的召唤下,成为真正意义上的那个自我。

择一事,终一生,不为繁华易匠心。

此心安处,是敦煌。