原标题:谁是中国教育真正的敌人 一起来看看

2021年6月15日,教育部发布消息,宣布新设校外教育培训监管司,承担面向中小学生(含幼儿园儿童)的校外教育培训管理工作。这条不大不小的新闻,透露出高层对校外教育培训乱象的高度关切和治理意图,也折射出教育市场日益扩张之后的现实困境:教育作为塑造社会分层的核心机制,越来越从“期许”变成“焦虑”。

如今形形色色的校外教育培训,既包含应试教育技巧,也涵盖素质教育内容。本文着重解读了教育困境的生成逻辑,指出:随着亲历改革、分层明显的80后逐渐成为社会中坚,各类“二代”成为多元化的受教育主体,客观上加剧了教育问题的复杂性。面对诉求多元、竞争严酷、标准国际化这三大张力,应试教育和素质教育的标准究竟在由谁决定?一次次考试与招生改革为何大多未能达到预期效果?教育改革应向何处发力,才更有希望缓释焦虑、回应期待?作者认为,素质教育与应试教育之争其实是个假问题,它们真正的、共同的敌人,是功利主义。在功利主义的侵蚀下,无论是何种生源选拔机制,都被挖掘出了各种“套路”。新的选拔方式在功利主义面前也不过是一场难度更高的智力体操,并无质变。这是未来改革必须直面的核心症结。同时,改革还必须尊重传统与常识,不是简单地移植国外先进教育理念,而要从中国真实的制度文化民情中寻找纾解和平衡之道。

本文为文化纵横新媒体特稿,原为北京大学刘云杉教授在文化纵横“一期一会”沙龙上的演讲稿,原题为《谁是中国教育真正的敌人?》,仅代表作者本人观点,供诸君思考。

(2021年6月,教育部新设“校外教育培训监管司”,强调这次机构增设体现了中央对校外教育培训监管工作的高度重视,对深化校外教育培训改革具有重大意义)

谁是中国教育真正的敌人?

“龟兔赛跑”1.0版本

应试教育下,学生负担很重,中国的家庭都在为竞争而学习,“不能输在起跑线”;但是中国的学校又在致力于让“所有的学生一样的好”,这是一个悖论。这就有了“龟兔赛跑”1.0版本。在2009年中国上海参加的PISA测试中,上海学生的标准差比较低,也就是说好学生和差学生的整体差距不大,同时低级思维项目(理解、记忆等)分数高,而高级思维(评价、判断、创新)等分值低于平均分值,这反映了应试教育过于重视书本训练、排斥学生的其他能力和机会,而标准差低则表明整体上学生之间成绩的差异小。也就是说,在“龟兔赛跑”1.0版的教育设计中,跑得快的兔子与跑得慢的乌龟差距很小,或者说跑得慢的乌龟不能明显输给跑得快的兔子。

在“龟兔赛跑”1.0版本中,学业负担太重了,教育开始减负,淡化考试,让城乡所有的孩子都能享受快乐的童年。然而,孩子快乐了,家长却焦虑了,因为减负后的校内教育的质与量都有所下滑,已经难以单独胜任教学育人的职能。与不断的减负同步,培训机构大量涌现,学而思、好未来等校外教育公司市值飙升,私立学校的教育质量不断提升。这时出现了北京大学王蓉教授所说的“教育的拉丁美洲化“,即减负使得大量中高收入的家庭逃离公共教育体系,去私立部门寻求更高水准的服务。今天在许多南方城市里,公立学校成为低劣教育机构的代名词。北京情况则复杂一些,好的的公立学校与各种校外市场、资本市场有复杂的嵌套关系。

教改减负的背后是应试教育和素质教育的对立。素质教育这一概念内涵模糊,更准确的定位是作为应试教育批判的武器存在。我们可以不知道什么叫素质教育,但是只要痛感于应试教育的严苛,素质教育似乎就天然获得了论证与认同的合法性。

我更愿意用“博放教育”和“精约教育”这两个概念来描述减负之后的“应试教育”和“素质教育”。这对概念来源于人文主义学者白壁德所提出的博放时期(era of expansion)与精约时期(era of concentration)之间的历史的钟摆。所谓“精约教育”,实践的是严格选拔和训练,信奉的是“吃得苦中苦,方为人上人”。所谓“博放教育”,一些教改名校,宣称提供你感兴趣的一切,成就你想拥有的一切,奉行同情宽容的个人主义、人本主义,强调解放,甚至无序与无纪律。现实中,这两种理念型常常嵌套在一起,呈现复杂的样态。学生3点半放学以后,可能直接到校外教育机构里去了。也就是说,学校的博放实际上高度依赖家庭与校外的精约训练。

精约教育,如一些教育评论者所言,是要把向上的动力如同一部发动机一样安置在学生心中。学校用一套细致严密的制度,确保学生发生身心的蜕变,养成终身受用的习惯和品质,在苦中苦背后是习惯养成、意志磨砺,是高卓的快乐,这是一切精英尤其是平民精英的自我塑造的艰苦历程。而在博放教育中,学生不仅能够选择学什么,还能选择什么时候学、在哪里学、跟谁一起学,以什么方式学;取消班级和班主任,拆掉教室中的讲台,老师站在学生中间;尊重学生兴趣、制订个性化的课表,为私人定制未来。

从这两种教育理念的对比可以看出来,中国社会发生了断裂:大城市的社会中上阶层开始享受素质教育的成果,而中小城市与乡村的社会中下阶层信任和选择的仍然是应试教育。

也就是说,中国社会的中上阶层和中下阶层在对继承人的培养途经上、对精英的塑造方式上,发生了明显的分歧。

二代的崛起不仅是中国故事,更是一个全球故事。上面我们讲了“龟兔赛跑1.0版”是让跑的慢的乌龟不能明显地输给跑的快的兔子。而二代崛起后,教育这个龟兔赛跑的竞赛升级到了“2.0版”,开宝马车的乌龟入场了。

“二代”首先是一种经济事实,它的背后是承袭制资本主义。经济学里有一个库兹涅茨曲线,它相信随着经济增长和技术进步,社会不同阶层之间的不平等程度将在资本主义发展的高级阶段自动降低,并最终稳定在一个可以接受的水平上,每个社会阶层都可以共享经济增长的红利。在二战后一直到1970年代,西方社会大致是这样一个发展;大家相信,在经济在大潮下,所有的船只都会扬帆远航。

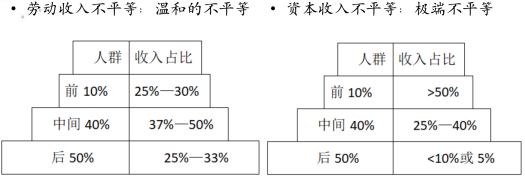

但是,在《21世纪资本论》中,托马斯·皮凯蒂对各国历史的研究,指出这个曲线是有局限的,只能解释一个特定的时期特定的现象。他进一步揭示财富的深层不平等,指出资本导致的不平等比劳动导致的不平等更严重,资本所有权(及资本收入)的分配比劳动收入的分配更为集中。劳动收入的不平等只是温和的不平等,而资本收入的不平等(如房地产和金融资产)是一个极端不平等。

皮凯蒂把下层阶层定义为收入最低的50%,中产阶级是中间40%,上层是前10%,这前10%又是由1%和9%构成。在他的数据里面,下面50%的人的劳动收入占所有比例当中25%—33%,中间40%占37到50%;最上面10%的人占到所有比例的25%和30%,这只是温和不平等。而资本收入是极端不平等,下面50%只占5%-10%。中间是25%-40%,前面这10%的人占的比例是大于50%的。

皮凯蒂也分析了基尼系数的发展趋势。数据显示了资本主义社会分化的不断加剧,教育民主化并没有消除社会不平等。最上层1%的群体足以对整个社会面貌和政治经济秩序产生重大影响。这个超级财富阶层必然有他们自己的教育选择,因为他们需要通过教育将其财富体面地传递到下一代。

社会顶层的这1%到底是怎么筛选、如何培养?《出身:不平等的选拔与精英阶层的自我复制》一书就聚焦于美国收入最高的初级岗位:麦肯锡咨询、私人投资银行或者高级律师事务所,他们的薪水是同校从事其他工作的毕业生的2—4倍,这是一张通往社会上层的单程票。这些顶尖投行、管理咨询公司、律师事务所怎么招聘人才,就决定了高校里的大学生们需要具备怎样的素养。他们所看重的,第一层是你的学校的排名,他们认为不管你学的是什么专业,这3到5所顶尖学校的学生一定是最聪明、上进、有趣的人,这些人才理应得到高地位和高收入。这些顶级学校的学生进入公司以后,也有很好的符号效应,因为客户看到公司的员工都是名校毕业生,就会产生信任。这样就建立了高出身-高薪-高品质-高付费的市场链条。

但这还不是全部。

这些拿6位数和7位数薪酬的招聘官,一定要招和他契合的人,也就是他们觉得有能力、有趣的朋友。过去的人力资本理论是看一个人学了什么,因此能做什么;但在今天的顶级行业中,更多看的是他的整个人,也就是所谓“人格资本”(personal capital),这其实就是我们所说的“素质”。美国版的“素质”看重的是极强的内在驱动力和进取心、丰富的课外兴趣、出色的社交技能,以及在繁多的学习、工作、兴趣之间管理时间的能力。这样的人可以在严苛的工作环境中生存下来,而且还能够生气勃勃、鼓舞别人的斗志。这些都是从事高挑战、高竞争、高薪酬的工作所必须具备的素质。而且,课外兴趣最好是那些高端的休闲活动,比如马术、马球,因为这是其所属社会阶层的信号。“二代”们就是靠这样一套东西被筛选出来的。

我们前面说的“开宝马车的乌龟”走入现实中,是以一套合理的、正当的、有时隐形有时又张扬的逻辑运作的。美国社会看似自由,相信个人努力,但实际上有严格的而且往往是隐形的等级划分。一个有能力向上流动的人,需要在在这样一个既隐形又等级森严的秩序中上下移动,让自己适应它的规定和程序;学会在密集而隐匿的等级关系中自如周旋,既能和他的上级权威套近乎,坐在导师的沙发上,又能与普通人打成一片,开放亲切,这是民主社会的新精英。

新精英背后特别讲究一种面对权威或者说拥有特权生活中的自如、淡定、如鱼得水、不卑不亢的气质,这就是教育中所培养的极为重要的“惯习”,它看似简单,但必须从小在各种仪式场合中反复练习,才能镌刻在身体中,流露在言谈举止的细节上。在信息时代,有形的知识已经贬值,非常易得,只有这些无形的惯习才决定“你是谁”,而后者是家庭与学校昂贵的投资后才能获得的。“二代”新精英们就是这样不断被再生产出来的。

多元选择与严苛选拔:制度的隐秘

Ralph Turner将教育选拔分为两种:一是竞争制,指向所有人开放,成功与否表现为个人表现能力。二是举荐制,指占据重要地位的精英直接选定获胜者,用于最顶尖的工作领域,表面上人人都可以申请,但实际招聘者只考虑当前精英举荐的人选。美国有托福和SAT的考试,但这些只是前面的竞争制,考过了只是过关,而最后录取你的人看重的不只是分数。

这就是考试选拔中的客观性与主观性之间的博弈,客观性的标准考试能筛选出那些名列前茅的人,但是有可能遗漏许多未来的国家杰出领袖和优秀人才。客观公正、形式开放的考试所录取的人与统治精英所庇护的人之间的差异,是哈耶普录取中微妙的政治,有时强调智力,有时又强调品性。

哈佛大学校长科南特坚持开放。他曾说,教育最重要的任务是要从各个阶层中精选出那些拥有才华和德性的“自然贵族”,并利用公共支出、为了公共利益而通过教育来造就他们。要让那些有杰出能力但也许囊中羞涩的年轻人能够就读,只有这样,通向顶层的通道才能敞开,让民主的精神充盈于我们的学习殿堂。

而耶鲁大学则发现,一旦新的录取政策完全是依据学术水平来录取新生,学校便再无多少立锥之地留给他们自己的孩子,而是可能是另外一些人,尤其是那些成绩特别好的犹太人。因此耶鲁的领导对学术上的选贤举能(也就是美国版的应试教育)表示明确的反对,认为要代之以上层社会传统的理念——录取时要看重是否有服务国家的品性和领导力这些素质。

类似地,罗德奖学金的评选标准是要具有阳刚气质的基督徒品格与公共服务的精神,而不是书呆子。它要有能力的人,要有男人味的人,要在擅长户外运动同时还有点残暴的学者,这样的人才具有人格的力量,才具有“敢于完成使命的勇气”。对这些品质、品性与个性的重视,就是美国的“素质教育”。它打破了唯分数论,但是也为腐败、偏见和歧视打开了后门。

中国“二代”及其教育期待

改革开放40年以来,我们取得了快速的经济增长。普通中国人已经习惯了像搭上自动上行扶梯一样,随着经济的大潮不断改善自己的生活。因此,这期间的教育整体来说是家庭地位与财产的保护机制。今天,在经济高度发展40年后,一方面社会结构已经趋于稳定,另一方面财富阶层出现,“二代”崛起。这是今天中国教育面临的复杂社会情境。

另外,中国特有的独生子女政策下,80后是第一代独生子女,如今他们的孩子——第二代独生子女也已经进入学校,独生子女家庭父母充满焦虑,不允许子女失败,甚至不能接受他平庸。这时教育已经不再是教育了,教育已变为现代社会核心利益分配的权威代理,以及社会地位的代际传递的主要渠道。教育,好像看起来是个人分数、个人成就,但它实际上依赖于以家族为单位的积累与投入。

这就是布迪厄所说的“社会炼金术”的核心,它成功地将先赋的特权地位与后天获致的成就性因素结合在一起,用后者掩饰前者,从而为先赋的地位特权留下了既隐秘又多元的博弈空间。

中国社会对于教育、平等有深厚的历史传统。

钱穆先生在《历代政治的得与失》里讲,中国的传统政治,已造成社会各阶层一天天趋于平等。中国社会以宋以下,已经造成了一个平铺的社会。封建贵族公爵伯爵之类早就废去,官吏不能世袭,政权普遍公开,考试合条件的谁也可以入仕途。贫寒出身,平地拔起,至多三代(富不过三,贵不过三),起先一个勤耕苦读的人出来问事,以至飞黄腾达;而他的下一代,很快又变成纨绔子弟了。于是有另一个家庭里勤耕苦读的人物,又再昂起头来。

梁漱溟先生在《中国文化要义》指出,在此社会中,非无贫富、贵贱之差,但升沉不定,流转相通,对立之势不成,斯不谓之阶级社会耳。在中国社会里,一个人生下来其命运都无一定,为士、为农、为工、为商,尽可自择,初无限制。而“行行出状元”,读书人固可以致身通显;农、工、商业也都可以白手起家;富贵、贫贱、升沉不定,流转相通。既鲜特权,又无专利,遗产平分,土地、资财转瞬由聚而散。大家彼此都无可凭持,而赌命运于身手。得失、成败皆有坦平大道,人人所共见,人人所共信,简直是天才的试验场、品性的甄别地。这是“一代”的境况,学校与考试的功能,正是“赌命运于身手”的天才试验场、品行甄别地教育与功名相连、社会的开放性与教育的功利性紧密相连。

而今天“赌命运于身手”,此命运已经不是个体的命运,尤其对独生子女家庭来说,是整个家族的运势;这“身手”也不再仅读书人的勤耕苦读,而是一个家族持续的投入。防御“下滑”与力争“向上”已经成为所有阶层(包括中间、中上阶层)代际传递中的深刻紧张,乃至日常的焦虑。而那些希望一考改变命运的寒门子弟,在今天高等教育的大众化下则面临更大的困难。

回到开头说的应试教育与素质教育对立。事实上,应试有其合理性,素质也有其正当性,但在现实中,它们都在教育的功利主义下被扭曲,从而出现种种问题。激烈的竞争逻辑将原来主张教育公平的理想主义者变成一个个既精明又计较、虽务实却不无猥琐的教育功利主义者。

今天的基础教育不断减负,高考不断降低难度,这些改革极大地损坏了考试的权威性和严肃性,高校识别学术精英更困难了,于是出现了自主招生,企图建立新的门槛。但在这一轮轮的改革之后,竞争的成本越来越高,不仅需要学生自身持久的专注、坚定的意志、一定的天赋,也需要他的家长精明的眼光与昂贵的投资,所有这些层层嵌套在一起,变成一场理性的经营。家庭、学校与培训机构在教育消费逻辑下日渐趋同,共享一套相似的经营原则,围绕录取学校排名、选择专业的冷热、考生的名次、竞赛的奖项、自主招生的成绩。每一项指标都是一笔生意,甚至一条产业链。

这就是龟兔赛跑2.0版本。1.0版本是偏重知识习得。2.0版本中淡化了考试的选拔功能,主张多元选择,因此,学科竞赛、先修课程、自主招生风行。自主招生的原意是伯乐相马,不拘一格,不料,马市突然热闹了,出现了马贩子、驯兽师,良莠不齐、真假混杂的“千里马”突然大批冒出来了。高考也罢,竞赛也罢,自招也罢,都迅速地被功利主义逻辑所侵占。因此,素质教育与应试教育之争是一个虚假问题,它们真正共同的敌人是功利主义。在功利主义的侵蚀下,无论是应试还是自主招生,都被挖掘出了各种“套路”。新的选拔方式在功利主义面前不过是一场难度更高的智力体操,并没有发生质变。

教育改革:症结与限度

我们的教育改革,常常改的是病名,而不是病症。教育面对的是一个结构的问题。在美国进步教育时期,康茨提出:学校敢于建立一种新的社会秩序吗?能成为社会改造的杠杆吗?杜威相信可以。他相信教育是社会改革的基本方法,因为学校自成一个雏形社会,它直接影响着明日社会的样貌。

然而,教育一旦接过这一任务,就会不可避免地让学校落入“混乱的教育计划”之中:社会存在许许多多转瞬即逝的需要,许许多多教育制度无法有效地妥善处理的需要。1953年,芝加哥大学校长赫钦斯指出,把教育看作是社会改造的工具,既不明智,也是危险的。他批评现代社会有两个迷思:所有的问题都能够通过生产来解决,通过教育来解决,遗憾的是,这两个伟大的信条都是错误的:生产可能加剧贫困,教育也能够助长愚昧。

中国教育已经嵌套进入全球化之中,在人民对教育的多重期待中,既有平等主义的诉求,也有经营、投资乃至洗牌中产阶级策略,以及精英教育对其继承人严格的传承与庇护。在“二代们”多元的教育期待、教育选择后,是各种社会力量在对“素质教育”的定义与博弈。教育公平不仅是社会公平的基础,更是社会公平的结果。如果企图以教育公平的薄弱之力来推动社会诸多层面的公平,实现所谓底线平等,就无异于螳臂当车,而且会搅乱教育的内部秩序。认识到教育的限度,教育才能尊重内在的育人规律。

今天的精约教育嵌套在中国当下的政治经济结构中,而博放教育则嵌入在中国当下的观念和民情结构中。前者有多严苛,后者就有多虚妄。教育改革也不是简单的制度模式移植,把芬兰教育、美国教育移植就好。教育一定是从自己的制度文化民情中真实生长出来的,我们需要尊重传统与常识。教育改革不是简单的理念实验,移植,它是一门政治的技艺,需要谨慎的平衡。